一、沙龙主题

创新药物发现与合成方法研究

二、活动时间

2022年6月30日(周四)下午15:00

三、活动地点

浙江工业大学朝晖校区圆廊会议室

四、组织单位

单位主办:浙江工业大学科协、科研院(工研院、军工院)

承办单位:浙江工业大学药学院、绿色制药协同创新中心

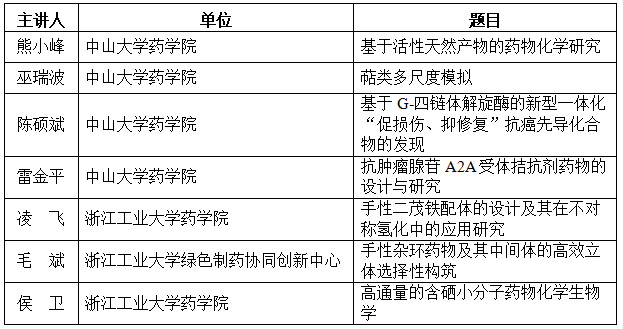

五、主讲人及题目

六、主讲人简介

熊小峰,中山大学药学院院长助理、教授、博导,广东省杰青、珠江青年学者。2012年博士毕业于四川大学华西药学院,同年赴丹麦哥本哈根大学从事博士后研究,15年起担任哥本哈根大学药物设计与药理学系助理教授,2017年初加入中山大学药学院,独立开展研究工作。研究方向主要集中于基于活性天然产物的药物化学研究,针对G蛋白、磷酸二酯酶、谷氨酸受体等靶点开展了系列天然小分子抑制剂的合成与结构优化,近年来完成了Gq/11蛋白天然酯肽抑制剂YM-254890和FR900359的合成与构效关系研究、设计合成了首个低毒性的Gq/11小分子抑制剂、实现PDE4天然小分子Toddacoumalone的首次手性合成与结构优化等研究工作。以第一或通讯作者身份在Nat Chem、 Angewandet、Acta Pharma Sin B、Chem Sci, J Med Chem、Sci Chin Chem等期刊发表论文30余篇,先后主持国自然面上、青年,广东省杰青、珠江学者、丹麦Lundbeck基金等多个科研项目,担任《药学学报》中英文两刊、《中国化学快报》英文版青年编委。

巫瑞波,中山大学药学院教授、博导。厦门大学化学系本科(2006)、量子化学专业博士(2010) , 美国纽约大学(NYU)联合培养博士生、博后(2008-2010&2011)。2011年底以“百人计划”副教授入职中大药学院, 2017年1月晋升为教授。研究方向为萜类多尺度模拟: 围绕萜类天然产物的生源机制、化学空间、生理功能和生物活性等相关问题, 借助量子-经典力学模拟、化学信息学与生物信息学等大数据挖掘策略,以及深度学习模型, 开发数据库和算法,解析萜类生物合成途径及其关键酶的催化机制, 并与实验合作开展蛋白活性重设计、萜类钓靶及其抑制剂优化设计。迄今在Nat Catal, Nat Comm, PNAS, Angew Chem和ACS Catal等杂志发表通讯作者论文近50篇。授权发明专利及软件著作权4项。主持科研基金9项,包括国自然面上项目2项、青年基金1项,以及广东省杰出青年基金等,参与国家、省重点研发计划各1项。担任Frontiers in Catalysis杂志副编辑。

陈硕斌,中山大学药学院副教授,主要研究方向为以G-四链体及其解旋酶为靶点的药物发现与机制探索。围绕G-四链体核酸与相关蛋白开发了多类活性先导化合物与分子探针工具。近五年以第一或通讯作者在药物化学、化学生物学等交叉学科知名期刊发表论文11篇,包括J. Am. Chem. Soc. 、Angew. Chem., Int. Ed. 、Nucleic Acids Res.、J. Med. Chem. 等。主持科研项目7项,包括国自然面上及广东省杰青等。

雷金平,中山大学药学院“百人计划”副教授,兼任青年教师专职辅导员。研究领域为计算药物化学及计算化学生物学,研究方向包括:人工智能及计算机辅助小分子药物设计与靶标筛选、药物作用机制的量子力学/分子力学多尺度模拟、药物合成的量子化学计算等。近些年在Proc. Natl. Acad. Sci. USA.、J. Am. Chem. Soc.和Angew. Chem. Int. Ed.、J. Med. Chem.等国际著名学术杂志发表相关多篇。

凌飞,浙江工业大学药学院副研究员、博导、药物合成工艺研究所安全员兼资产管理员、药学院纵向团队负责人。2016年6月获浙江大学有机化学专业博士学位,后在浙江工业大学从事博士后研究。主要从事药物及中间体的绿色合成工艺、手性配体与催化剂的开发、选择性碳氢键活化、有机电合成方法学研究,在Journal of the American Chemical Society、Green Chemistry、Organic Letters等期刊发表SCI论文40多篇,获授权专利20多项。主持国家自然科学基金面上项目1项,国家自然科学基金青年项目1项,浙江省自然科学基金1项、省属高校基本科研业务费2项以及多项横向科研项目。2022年,入选浙江工业大学药学院、绿色制药协同创新中心“国家高层次人才培育计划”。

毛斌,浙江工业大学绿色制药协同创新中心博士,教授。本硕士毕业于兰州大学,导师为王锐院士,博士师从诺贝尔化学奖得主Ben L. Feringa教授,从事不对称催化合成研究。先后在加州理工学院Stoltz课题组、纽约纪念斯隆-凯特琳癌症研究中心Tan课题组从事药物先导发现及化学生物学研究。16年加入长三角绿色制药协同创新中心,主要从事手性杂环药物及其中间体的高效立体选择性合成及手性新药的设计和开发。入选浙江省千人计划创新长期项目,浙江省特聘专家,浙江省高校领军人才。

侯卫,浙江工业大学药学院博士,副研究员,博士生导师。2011年到2016年在中国科学院上海药物研究所攻读博士学位,获药物化学博士学位。2018年加盟浙江工业大学新药开发与化学生物学研究所,任副研究员、博士生导师。期间相继荣获浙江工业大学药学院青年英才、优秀教师等光荣称号。2022年,入选了浙江工业大学“十四五”期间高层次人才培育C类计划。研究方向聚焦于含硒小分子药物化学生物学,并巧妙地将含硒药物研究与原位组合合成技术、DNA编码化合物库技术和高通量筛选技术结合起来,开展了系列原创性的工作。研究团队在国际上首次建立了编码含硒化合物的DNA编码化合物库(SeDEL)和多孔板原位平行合成组合库的构建方法(SeClick)。已在Angew. Chem. Int. ed.、Adv. Sci.、J. Med. Chem.、Drug Discov. Today、Eur. J. Med. Chem.和Chem. Commun.等国际权威期刊上发表35篇SCI论文,总被引近1000次,其中两篇论文的单篇被引次数超过100次,7篇超过50次。以第一发明人申请专利4项,获授权2项。参与译著《成功药物研发II》和《早期药物研发》两本专著。主持国家自然科学基金1项、浙江省自然科学基金2项。

校历

校历 邮箱

邮箱 EN

EN

浙公网安备 33010302002621号

浙公网安备 33010302002621号